lunedì 19 novembre 2012

lunedì 12 novembre 2012

LA STORIA DELL'ATOMO

LA TEORIA ATOMICA DI DEMOCRITO

Democrito, IV sec. a.c., deduce l'esistenza di atomi (atomòs = indivisibile) da un processo logico e puramente teorico attraverso il quale comprende che scomponendo la materia in parti sempre più piccole non si può che arrivare a dei costituenti fondamentali e indivisibili.

|

Attribuisce alla disposizione degli atomi le qualità della materia (colore, forma, odore…) e ipotizza l'esistenza di 'atomi psichici' cioè dell'anima. L'aria, il vuoto, è considerata assenza di atomi

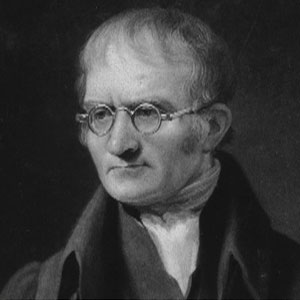

LA TEORIA ATOMICA DI DALTON

All'inizio del 1800 lo scienziato inglese John Dalton formulò la prima teoria atomica della materia scientificamente valida. Dalton si rese conto che questa ipotesi forniva una perfetta chiave di interpretazione di tutte le fondamentali leggi della chimica a quei tempi già note (la legge di conservazione della massa, la legge delle proporzioni definite e la legge delle proporzioni multiple da lui stesso enunciata).

Il termine atomo (dal greco: indivisibile) fu ripreso dal filosofo greco Democrito che per primo, nel IV sec. a.C., aveva ipotizzato che la materia fosse costituita da particelle indivisibili I punti principali della teoria atomica di Dalton possono essere così schematizzati:

|

TEORIA ATOMICA DI THOMPSON

Nel modello atomico di Thomson, formulato nel 1898, da J.J.Thomson, si ammetteva che l'atomo, piuttosto che la sferetta solida e compatta ipotizzata da Dalton, fosse un aggregato di particelle piú semplici. Alla luce dei pochi dati sperimentali in suo possesso, J.J.Thomson ipotizzó che l'atomo fosse costituito da una sfera omogenea carica di elettricitá positiva in cui gli elettroni erano distribuiti in maniera uniforme e senza una disposizione spaziale particolare

.

MODELLO ATOMICO DI RUTHERFORD

Rhuterford ipotizzó che la massa e la carica positiva fossero concentrate in una parte molto piccola dell'atomo chiamata nucleo, e che gli elettroni si trovavano nella zona periferica, a grande distanza dal nucleo. Questa ipotesi nasceva da un'importante esperienza, effettuata da due allievi di Rutherford. Una lamina sottilissima di metallo veniva bombardata con particelle alfa veloci; uno schermo rivelatore indicava poi i punti di arrivo della particelle alfa, permettendo quindi di stabilirne la traiettoria dopo il passaggio attraverso la lamina.

Se fosse stato valido il modello di Thomson, cioé se l'atomo avesse avuto una struttura omogenea, la particelle alfa avrebbero dovuto comportarsi tutte nello stesso modo, perché in qualunque punto avessero colpito la lamina metallica avrebbero trovato situazioni equivalenti.

In realtá le particelle alfa si comportarono in modo diverso: per la maggior parte passarono senza subire nessuna deviazione, ma alcune vennero deviate secondo vari angoli e alcune vennero addirittura respinte. Questo comportamento spinse Rutherford a formulare la sua ipotesi; le perticelle che non venivano deviate erano quelle che passavano abbastanza distanti dai nuclei. Quelle che si avvicinavano ai nuclei venivano deviate per effetto della repulsione elettrica, visto che sia le particelle che i nuclei sono positivi; tanto piú si avvicinavano ai nuclei, tanto piú fortemente venivano deviate. Quelle che andavano direttamente verso i nuclei venivano respinte: queste ultime erano poche, perché il il nucleo occupa una parte molto piccola rispetto allo spazio occupato da un atomo e quindi la propabilitá che una particella si dirigesse proprio contro un nucleo era bassa.

MODELLO ATOMICO DI BOHR

Nel modello atomico di Bohr gli elettroni non sono posizionati in una qualsiasi orbita, ma secondo un criterio non arbitrario per cui possono scambiare con l'esterno solo determinate quantità di energia. Inoltre il modello di Bohr prevede che gli elettroni siano disposti intorno al nucleo su orbite stabili, corrispondenti a livelli energetici ben definiti, e che l'emissione o l'assorbimento di radiazione elettromagnetica si verifichi a seguito di transizioni elettroniche tra livelli quantici diversi. Inoltre, le proprietà chimiche dell'atomo sono determinate dal numero di elettroni che occupano il livello energetico più esterno.

Questo si basa su 2 ipotesi:

o PRIMA IPOTESI: Nell'atomo gli elettroni ruotano intorno al nucleo su orbite circolari. Ognuna di queste orbite ha un raggio ben determinato.

o SECONDA IPOTESI: Il momento angolare degli elettroni é quantizzato. Esso puó assumere soltanto certi valori (valori permessi), ma non puó assumere i valori intermedi fra quelli permessi.

Per passare da un'orbita con energia minore a un'orbita con energia maggiore (cioè da un'orbita più interna a una più esterna), l'elettrone deve ricevere dall'esterno una quantità di energia corrispondente alla differenza di energia fra le due orbite; se invece passa da un'orbita con energia maggiore a un'orbita con energia minore, l'elettrone emette una quantità di energia pari alla differenza di energia fra le due orbite. L'energia viene emessa o assorbita sotto forma di radiazione elettromagnetica. Esiste una relazione matematica fra i valori di energia delle orbite di partenza e di arrivo e la frequenza della radiazioni:

E1 - E2 = h v

dove:

E1 é l'energia dell'orbita sulla quale si trovava l'elettrone all'inizio;

E2 é l'energia dell'orbita sulla quale si é portato l'elettrone;

h é la costante di Planck;

v é la frequenza della radiazione emessa o assorbita.

L'ipotesi di Bohr sulla struttura dell'atomo spiega quindi perché gli spettri di emissione degli atomi sono spettri discontinui, a righe: ogni riga corrisponde a un ben determinato valore di energia, che a sua volta corrisponde alla differenza di energia fra due orbite. Bohr pervenne al suo modello partendo dallo studio dello spettro del più semplice degli elementi, ovvero l'idrogeno.

_FISICA MODERNA_

DE BROGLIE

cercò una spiegazione per tutta la materia il concetto del dualismo onda-corpuscolo messo attraverso la radiazione elettromagnetica e suggerì che le particelle materiali potessero assumere un comportamento di tipo ondulatorio in determinate situazioni.

HEISENBERG

Heisenberg formilò Il principio di indeterminazione qust'ultimo ha il significato di una vera rivoluzione nel pensiero scientifico moderno. Il principio affera che: "Non è possibile conoscere simultaneamente posizione e quantità di moto di un dato oggetto con precisione arbitraria".In Fisica moderna, è al più una probabilità che la particella ad un certo istante sia in una data posizione dello spazio e con un dato impulso.

La conseguenza di questo principio è che non è piú possibile trattare l'elettrone come una particella classica.

Bohr nel suo modello, aveva introdotto l'ipotesi della quantizzazione, ma per il resto aveva trattato l'elettrone come una particella classica, che si muove su orbite ben determinate il cui raggio puó essere calcolato in base a semplici considerazioni meccaniche sulle forze in gioco. Le nuove scoperte peró imponevano un modo completamente diverso di affrontare il problema, che portó all'elaborazione di una nuova fisica, la meccanica quantistica.

SCHRODINGER

Schrödinger introduce la definizione di ORBITALE: è la regione dello spazio intorno al nucleo in cui è massima (95%) la densità di probabilità di presenza intorno all'elettrone, in base all'energia che esso possiede. L'orbitale, descrive uno stato dell'atomo. Le diverse funzioni d'onda di un atomo si denotano indicando i valori dei tre numeri quantici: n, l, m; a ogni terzetto di numeri quantici corrisponde un orbitale ben preciso.

- IL NUMERO QUANTICO PRINCIPALE, n: può assumere valori positivi interi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), indica il livello in cui si colloca l'elettrone, e quindi è in relazione con le dimensioni e l'energia dell'orbitale.

- IL NUMERO QUANTICO ANGOLARE, l: può assumere valori interi positivi da 0 a n-1 (n è il numero quantico principale) ed indica la forma geometrica dell'orbitale.

- IL NUMERO QUANTICO MAGNETICO, ml: può assumere ogni valore intero, zero incluso, compreso tra +l e -l (l è il numero quantico angolare) e può essere messo in relazione con l'orientamento dell'orbitale nello spazio.

- IL NUMERO QUANTICO DI SPIN (ms ): esprime il senso di rotazione dell'elettrone attorno al proprio asse e può assumere i valori di ½ e - ½, indicati convenzionalmente con ↑ e con ↓, come verrà mostrato nei successivi esempi di riempimento degli orbitali.

Il significato generale dei numeri quantici n, l ed m rimane inaltera seguenti precisazioni:

- a) Il valore assunto da "n" determina l'energia dell'orbitale ed individu detti anche strati o gusci.

- b) il valore assunto da "l" è associabile al tipo ed alla forma dell'orbitali, gli orbitali "s" presentano simmetria sferica, gli orbitali "p" presentan gli orbitali "d" ed "f" forme complesse.

- c) il valore assunto da "m" è associabile al numero di orbitali per energetico.

- d) Naturalmente anche il modello di Schrödinger prevede l'esistenza spin e non possono essere presenti più di due elettroni per orbitale

- 1° Livello energetico

1 orbitale s (1s) capienza max: 2 elettroni

- 2° Livello energetico

1 orbitale s (2s) capienza max: 2 elettroni

3 orbitali p (2p) capienza max: 6 elettroni - 3° Livello energetico

1 orbitale s (3s) capienza max: 2 elettroni

3 orbitali p (3p) capienza max: 6 elettroni

5 orbitali d (3d) capienza max: 10 elettroni

- 4° Livello energetico

1 orbitale s (4s) capienza max: 2 elettroni

3 orbitali p (4p) capienza max: 6 elettroni

5 orbitali d (4d) capienza max: 10 elettroni

7 orbitali f (4f) capienza max: 14 elettroni

TIPI DI ORBITALE: s,p,d y f

In correspondenza al numero n fissato che indica il levello energetico si hanno i seguenti orbitali:

l = 0 orbitale s ( contiene max 2e-) l = 1, l = -1 orbitale p (contiene max 6e-)

Lo1844)

|

mercoledì 7 novembre 2012

L'ATOMO

Definizione:

L'atomo è la più piccola parte di un elemento che ne conserva le proprietà chimiche.

Struttura:

L'atomo è costituito da protoni, neutroni ed elettroni. Protoni e Neutroni che formano il nucleo e determinano il numero di massa dell'atomo, mentre gli elettroni ruotano attorno al nucleo in dei gusci e sono tanti quanti sono i protoni. Il numero dei Protoni corrisponde al numero atomico. Ogni elemento è formato da atomi che, pur avendo uguale numero atomico, hanno diversa massa atomica.

Iscriviti a:

Commenti (Atom)